項目主要負責勘測格拉段所有站點在近幾年的修補測,青藏鐵路前期建設都是采用內燃機發動,隨著時代的進展,對鐵道運輸的電氣化改造工程提上日程。格拉段電氣化改造勘測長度1142公里,海拔4000以上的地段就有960公里。

該項目測區為青海格拉木-西藏拉薩鐵路沿線路段,使用中海達iRTK5+全能星電臺進行采點及計算參數。

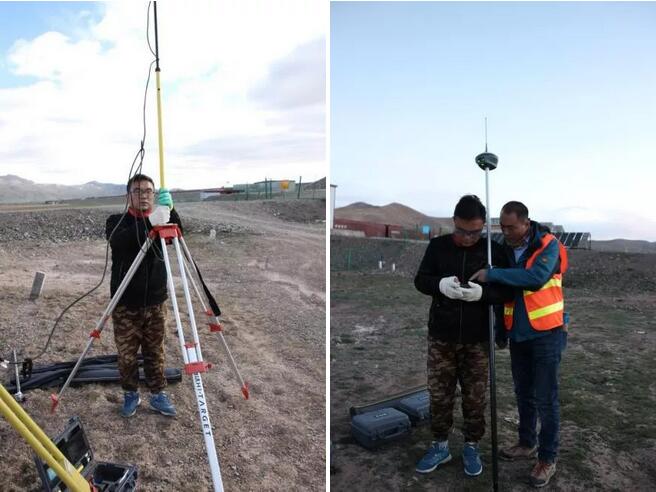

高原上架設基站

鐵路沿線的控制點是按十公里一個點布設的,個別控制點由于年代久遠及自然侵蝕,已經被嚴重破壞甚至無法找見,所以站點上并沒有距離較近的點求解參數。

前期勘察測量階段,在海拔5000多米的唐古拉山測量時,隊員在極度缺氧的情況下背著儀器,頂著高原反應在坑洼的高原上前行。

定點采集

我們無時無刻不在體會當年是什么樣的精神創造出了這樣一條“天路”。青藏線自然環境極其惡劣,高寒缺氧,還有可能面對野獸的侵襲。

隊員初上不凍泉時(海拔4700米),每個人都遭遇了高原反應,頭痛欲裂,但是沒有一個隊員有退縮的念頭,經過幾天的適應,大家的高原反應慢慢的減弱了。

踏著鐵軌沿線測量

鐵路沿線作業,對安全要求十分嚴格,每次測量員進站場都要提前申請,調度員會根據列車經停時間,給出可作業的天窗時間(無車通過時間),并且時間非常短。

為了提高工作效率,勘測人員要提前把控制點引到站點邊上,每次引點求解參數都十分困難。勘測隊長得提前在奧維地圖上找出大概的控制點埋設位置,選好架設基站的位置。如果站點附近相隔十公里的控制點被破壞或找不見就只能找下一個十公里處的控制點了,這樣就容易導致由于距離太遠而接收不到基站的差分信號。

作業越困難越需應用省時省力的工具。項目改用iRTK5+全能星電臺,作業距離比較遠,移動站距離基站18公里還能穩定達到固定解,正好解決了這個難題。基站大致架設兩個控制點中間,一邊距離控制點7公里左右,另一邊距離控制點14公里左右,信號穩定,一站搞定,從此不需再挪動基站。

同時,iRTK5的鋰電池容量比其他RTK大(6800mAh/單塊),一塊電池基本可以保證一天使用,也給勘測團隊節省了不少時間。

斗轉星移,項目故事還在繼續,再次談到高原作業的經歷,想起的已經不是困難與窘迫,而是蒼茫綿延的雪山、通往天際的鐵路。

試想,我們的產品iRTK5有幸能參與這樣的工程項目,何嘗又不是人生的一筆寶貴財富。

頂部

頂部